Antropologia dell’esistere, anche da diversi

Lettera dal Decumano Minore

Napoli 17 dicembre 2025

Ci sono città – e comunità – in cui la frase più ripetuta non è una legge, ma un’abitudine:

«Abbiamo sempre fatto così».

A seguire, quasi come una giustificazione automatica:

«Nessuno mi ha mai richiamato».

È in questa normalità non interrogata che si annida il danno.

Perché ciò che non viene mai richiamato, nel tempo, diventa giusto.

E ciò che diventa giusto smette di essere visto.

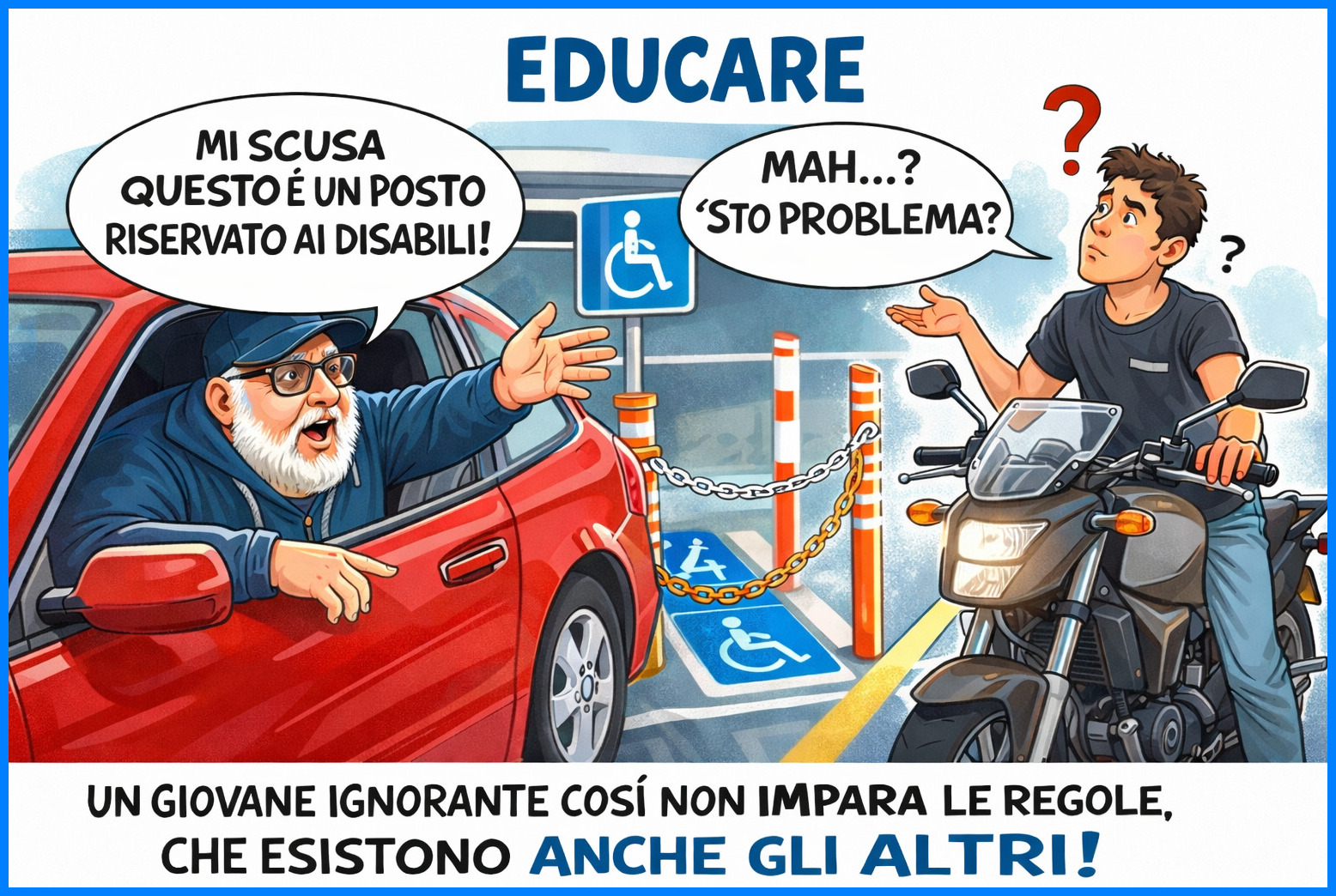

Lo scontro verbale da cui nasce questa riflessione è minimo solo in apparenza.

È uno di quegli episodi che accadono ogni giorno, soprattutto quando a subirli è una persona percepita come “diversa”: per il corpo, per il passo, per il limite visibile o presunto.

Un ragazzo invoca educazione.

La pretende come forma, come tono, come dovere dell’altro.

Ma non riconosce che i propri atti, prima ancora delle parole, sono carichi di acredine e di individualismo esistenziale.

Chiede educazione a chi non vede.

O peggio: a chi vede come “ridotto”.

A uno zoppo, nel senso simbolico prima ancora che fisico: qualcuno già collocato, nella sua percezione, in una posizione inferiore.

Forse dietro questa durezza c’è anche dolore.

Forse una storia personale non elaborata.

Ma il dolore non autorizza mai lo scarico sull’altro.

Mai sul proprio simile.

Qui si apre il nodo antropologico.

Educare non significa richiamare qualcuno con gentilezza.

Educare viene da educĕre: tirare fuori ciò che è stato già messo dentro.

Ma come si può pretendere educazione se non si è mai stati educati alla diversità?

Se esiste un bordo riservato ai disabili, quel bordo non si occupa.

Non perché qualcuno lo chiede “con educazione”, ma perché quel limite è già stato interiorizzato come valore.

Quando questo non accade, non siamo davanti a un equivoco, ma a una mancanza originaria: educativa, culturale, relazionale.

È così che nascono il bullismo quotidiano, le micro-violenze normalizzate, le aggressioni mascherate da franchezza.

Non sono incidenti: sono prodotti sociali.

L’antropologia dell’esistere ci insegna che la convivenza non si fonda sull’uguaglianza astratta, ma sul riconoscimento concreto delle differenze.

Una comunità si misura non da come tratta i forti, ma da come si comporta con chi è più esposto.

Quando in una classe, in una strada, in un luogo pubblico c’è una persona considerata “speciale”, la domanda non riguarda lei.

Riguarda gli altri:

che tipo di uomini stiamo formando se qualcuno arriva all’età adulta credendo che basti invocare la parola educazione per cancellare la violenza dei propri gesti?

Chi osserva, chi racconta, chi fa servizio pubblico ha il dovere di prendere posizione.

Non per umiliare, ma per rendere visibile ciò che viene rimosso.

Perché la vita non sta nelle giustificazioni, né nelle bandiere.

Sta nella capacità di fare sintesi, di fermarsi, di riconoscere nell’altro un uguale, anche quando è diverso.

Invocare educazione senza conoscerne la semantica è uno dei paradossi più gravi del nostro tempo.

E quando questo accade quotidianamente a danno di una persona diversamente abile, non siamo più davanti a un episodio isolato.

Siamo davanti a un fallimento collettivo.

Ed è da qui che occorre ripartire.

#Fuoritempo – riusciremo mai a ripartire ?!

Lascia un commento